导读

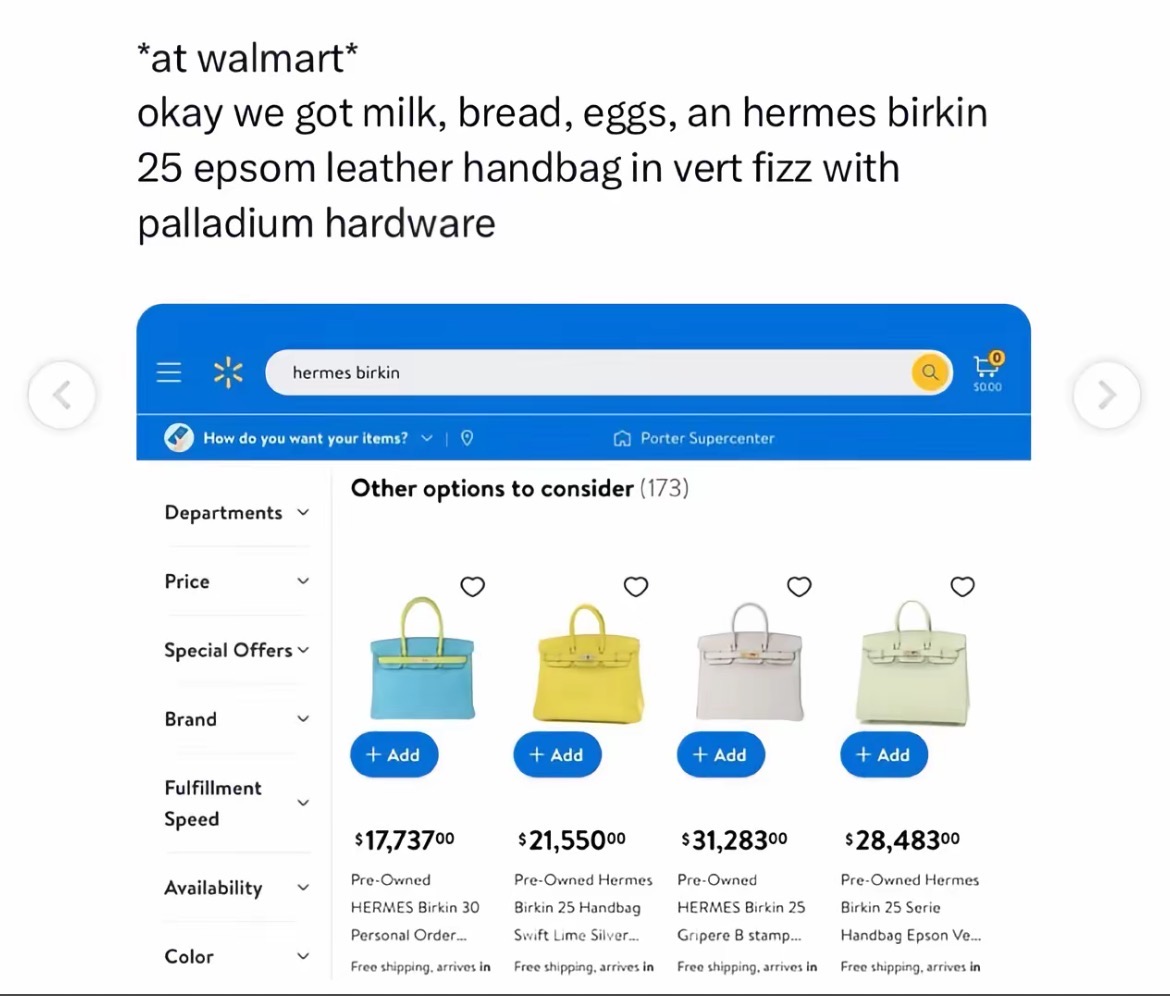

今年初,一款被称为“沃尔玛铂金包”(Walmart Birkin)的手袋在社交媒体爆红。这款售价仅80美元、被戏称为“沃金包”(Wirkin)的产品,外观酷似爱马仕铂金包。爱马仕铂金包是奢侈品界的经典单品,售价通常超过1万美元,平均每只包需要匠人耗费约40小时手工完成。此次撞款风波正是当下盛行的“仿制品现象”:以亲民价格满足了消费者对奢侈品的渴望。

国际保护知识产权协会(AIPPI)在日本横滨举办的世界知识产权大会上,专家指出该趋势折射出数字时代的“伪正品(fauxthenticity)”文化——致敬与模仿的界限日益模糊。在网红推广与网友创意解读的推动下,仿制品早已褪去昔日污名。部分正品拥趸甚至将仿制品奉为对抗精英品牌的反文化符号,认为在网络迷因(meme)与网络风潮盛行的当下,奢侈品原版与平价替代款之间的差异正逐渐消弭。 仿制品(dupe) vs 假冒品(counterfeit):关键区别 假冒品属非法仿冒,直接盗用品牌商标与标识欺诈消费者,构成明确的知识产权侵权。 仿制品则处于法律灰色地带:通过借鉴设计元素(如版型、色调)模仿奢侈品风格,但未非法使用品牌标识。例如:形似铂金包的米色托特袋属仿制品,而印有假“Hermès”标识的即为假冒品。 奢侈品牌的困境与出路 面对不断扩张的仿制品市场,品牌方陷入两难境地。一方面,消费者既向往设计师品牌带来的格调与美感,又倾向于选择更亲民的价格,这为仿制品创造了巨大的市场空间。另一方面,仿制品的法律定性复杂,各地司法管辖标准不一,导致品牌维权阻碍重重。目前,维权主要依托知识产权法中的“商业外观”(trade dress)保护条款,即对产品独特且非功能性的外观特征进行法律保护,使其能与品牌来源形成识别关联。然而,主张商业外观侵权往往面临举证难度大、诉讼成本高的双重挑战。 品牌若采取放任态度,可能面临品牌价值被稀释的风险——一旦消费者能够以极低成本获得相近的视觉效果,正品赖以生存的稀缺性与高溢价能力便难以为继。然而,过度维权也同样危险,大品牌若对小型商家或创作者频频提起诉讼,很容易被舆论贴上“霸凌”标签,反而疏远了本欲争取的消费群体。 破局关键在于取得微妙的平衡。品牌应在强化设计专利等知识产权布局的同时,持续监测线上假冒与高度近似的仿制品;更要着力传播那些仿品无法复制的核心价值:精湛工艺、卓越品质与品牌积淀。 仿制文化的长期博弈 在消费理性与社交媒体的双重驱动下,仿制文化已深度嵌入现代商业生态,成为不可忽视的长期存在。对奢侈品牌而言,核心课题已从“彻底清除仿制”转向“在仿制共存中维护价值”。这要求品牌持续适应消费环境,不断优化法律策略,推动知识产权保护的跨国协作,从而在无法根除仿制的市场现实中,稳固品牌价值与消费者信任的根基。 编译自:https://asiaiplaw.com/section/news-analysis/aippi-2025-the-wirkin-the-birkin-and-the-dupe-dilemma 本网站转载其它媒体作品的目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。